工程項目從規劃到交付,如同一場跨越數月甚至數年的精密行軍。工程管理軟件以數字化能力為核心,通過進度跟蹤、資源調配、風險預警三大支柱,實現對項目全生命周期的動態管控,讓復雜工程始終走在可控軌道上。

一、進度跟蹤:從模糊推進到實時可視

傳統進度管理依賴人工填報,往往存在 “報喜不報憂” 的滯后性。工程管理軟件通過 BIM 模型與現場 AIoT 設備聯動,將施工節點拆解為可量化的任務單元。比如把 “主體結構施工” 細化為 “鋼筋綁扎”“模板安裝” 等子任務,同步關聯圖紙要求與驗收標準。

系統實時抓取塔吊運轉、人員到崗等現場數據,自動生成進度看板。當某分項工程滯后計劃 10% 時,會即時推送預警給項目經理,避免問題積累成工期延誤。從前期規劃的里程碑設定,到施工中的動態更新,再到收尾階段的驗收歸檔,進度數據全程可追溯,實現 “計劃 - 執行 - 復盤” 的閉環管理。

??????

二、資源調配:從經驗分配到智能匹配

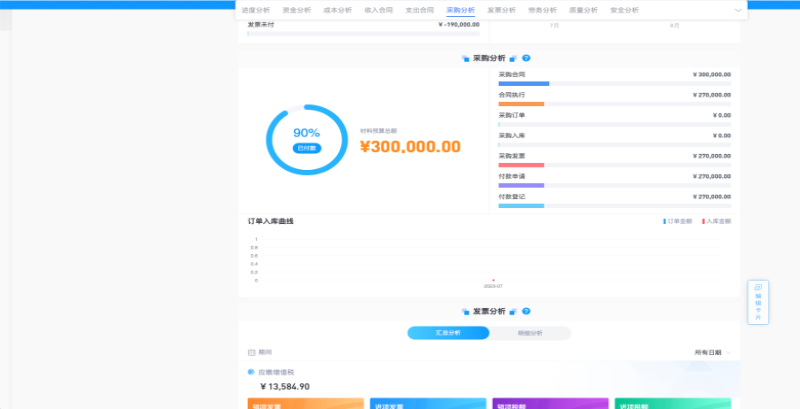

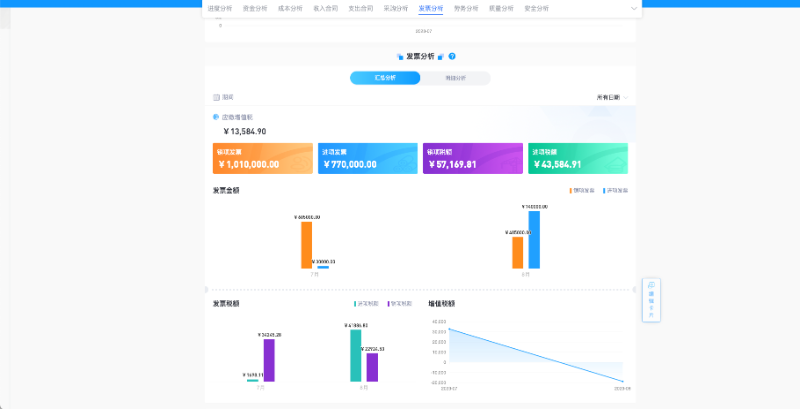

人工調配常陷入 “要么窩工、要么缺料” 的困境,而軟件基于歷史數據構建資源模型。在項目啟動階段,可根據工程量自動測算鋼筋、混凝土等材料需求量,結合市場價格生成最優采購計劃;施工中,通過人員定位與設備利用率分析,及時將閑置班組調至用工緊張區域。

例如某住宅項目曾因暴雨導致木工班組停工,系統立即調取周邊項目的備用資源庫,4 小時內完成人員調配,將工期損失控制在最小范圍。從前期資源預算到過程動態調整,再到竣工后的消耗分析,資源利用效率平均提升 30% 以上。

三、風險預警:從事后補救到事前防控

軟件通過機器學習算法,將質量、安全、成本等風險點轉化為可監測的指標。比如在深基坑施工中,實時監測支護結構位移數據,一旦接近預警值便自動觸發警報,并推送加固方案;成本管理模塊則對比合同價與實際支出,提前預警超支風險。

從設計階段的圖紙錯漏檢查,到施工中的安全隱患識別,再到結算時的造價復核,風險預警貫穿始終。某市政項目通過系統提前 14 天預判到管線遷移延誤風險,及時調整施工順序,避免了百萬級的誤工損失。

從項目啟動到交付運維,工程管理軟件以數字化能力穿透全流程,讓進度有依據、資源不浪費、風險早發現。這種全生命周期管控能力,正是現代工程告別 “拍腦袋管理”,走向精細化運營的核心支撐。

添加微信 獲取更多干貨